お盆っていつやるの?今?

A.地域・宗派によって時期は異なるが、大体決まっておるぞ!

お盆といえば、ご先祖様の霊が帰ってくる時期じゃ。

今は大体、13日を盆入り(迎え盆)、15日(16日)を送り(送り盆)としておる。

なじみ深いのは8月15日じゃが、同じ地域でも

それぞれ違う時期に営まれている地域もある。

大きく分けて、下の3つじゃな。

●7月15日の新暦の盆

(例)東京や横浜の大都市圏・東北

●8月15日の月遅れ盆

全国的に最も多く広範囲に営まれています。

(例)北海道・新潟・長野から関東南部線から以西の関西地方

●旧暦の旧盆

(例)東北・関東の北部・中国・四国・九州・南西諸島

自分の地域はどの時期か、あらかじめ調べておくと良いのう。

次からは、お盆の始まりから終わりまでのスケジュールを紹介するぞい!

ご先祖様が悲しまないよう、しっかり頭に叩き込むのじゃ!!

13日 〜迎え盆〜

まずは迎え盆についてじゃが、12日の夜か13日の朝に、お盆棚を作り仏壇を飾るのじゃ。

お供え物も忘れずにな。

お盆棚・お供え物について分からん者は、次の項目を見て勉強じゃ!!

ちなみに、お墓が近くにある者は、お墓参りに行くのじゃぞ。

そして13日夕刻、迎え火を焚き、いよいよご先祖様のお迎えじゃ。

玄関や門口で焙烙(ほうろく)素焼きのお皿におがらをのせ、火を付けて焚こう。

この煙に乗ってご先祖様が帰って来るので、その場で合掌するのじゃぞ。

お盆棚の作り方

仏壇の前にむしろを敷いた机を置いて、

その上に

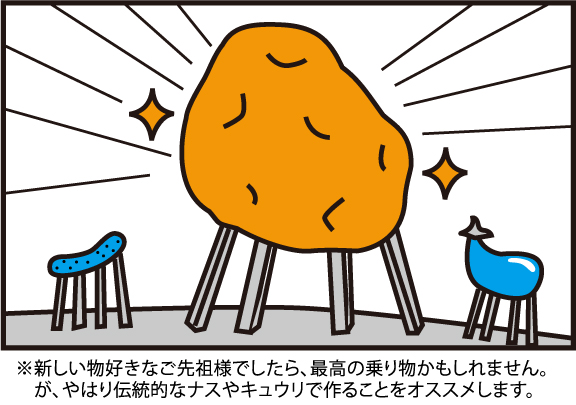

お供え物・お花・キュウリで作った馬・ナスで作った牛

を飾るのじゃ。

キュウリの馬と、ナスの牛は、キュウリとナスに短く折った割り箸を4本、動物の足のように刺して作るぞ。

キュウリの馬は「早くこちらの世界へ来られますように」

ナスの牛は「ゆっくりお帰り下さい」

という意味を持っておる。

乗り心地の良さそうな形を選べば、ご先祖様も喜んでくれるわい!

お盆のお供え物

お盆のお供え物は以下のようなものがある。

ただ、地域によって供え物は変わることもあるから注意じゃ!

●盆菓子

砂糖でできたお菓子じゃ。

●お団子

大福、おはぎ、みたらし団子など、お盆用に売っておるぞい。

●果物

メロン、ミカン、モモなど、丸い形の果物が良いのう。

●お盆のお花

ホオズキ、キク、ハギ、ケイトウなど。故人が好きだったお花も良いぞ。

●飲み物

ジュース、お酒などかのう。

14、15日 〜盆中日〜

お盆中は、灯明を絶やさず 三度の食事は家族と同じものを供えよう。

また、僧侶を呼んで読経していただいたり、

宗教・宗派に関係なく親族や故人と親しい人たちを招いて会食したりもするのう。

16日(15日) 〜送り盆〜

16日(15日)夕刻、送り火を焚き、ご先祖様をお送りするのじゃ。

13日の迎え火と同様に、送り火を焚きこう。

地域によっては灯籠流し・精霊流しを行ったりするのう。

精霊流しとは、小さな船を作ってお盆でお供えしたお供え物を乗せたもの、

または竹で作った灯籠に火を灯し、川や海に流すことじゃ。

お盆のお墓参り

卒塔婆(そとば)とお経をお寺さんにお願いするのじゃ。

お墓にみんなで行き、お経を頂いたあとに、卒塔婆をお墓の後ろに建てて供養しよう。

お寺さんによっては、お盆に檀家を集めて行うところもあるようじゃ。

卒塔婆やお経をあげてもらったら、あとは通常のお墓参りと同じ。

お供え物や、お花、お線香をあげてお参りするのじゃ。

お盆に実家に帰れない…

ここからは、お墓参りや実家に帰れない時の対処法じゃ。

そんな時は、自宅で簡単な盆棚を作り、

キュウリの馬とナスの牛、お盆のお花などを飾り、

お盆期間中は毎日お水やお供え物、お線香をあげ合掌しよう。

離れていてもお盆の供養はできるから、忙しくても自宅でなるべくやるのじゃぞ!

ダガジク和尚のひとこと

色々伝えたが、頭の中に入ったかのう?

今回伝えた内容は、あくまで基本的な事じゃ。

だから、地域によってはやっている事、やっていない事があるかもしれん。

お盆は、家族や一族が集まり、ご先祖様を供養し、

亡くなられた人をしのぶ行事として行なわれておる。

また、仏教の行事であるが、

これをきっかけに家族や一族が集まり、故人の思い出を語り合う機会となる、

大変に意義ある素晴らしい風習じゃ。

この機会に、遠縁だった親戚と思い出を語り合ってみてはどうかな?

ご先祖様達があっての、今の自分たちという事を忘れんようにの。